Galerie gegen Rechts: Campact erinnert SPD an antifaschistische Wurzeln

Direkt vor dem Eingang zum SPD-Parteitag in Berlin: Eine Galerie aus 20 großformatigen Plakaten mit Zitaten der Sozialdemokraten Willy Brandt und Otto Wels: „Der Faschismus ist geistige Sklaverei.“ und der klaren Botschaft von Campact: „AfD-Verbot jetzt prüfen!“

Mit dieser Aktion hat Campact am 27. Juni 2025 die Delegierten der SPD an ihre antifaschistische Tradition erinnert – und an ihre Verantwortung heute. Denn auf dem Parteitag wurde darüber beraten, ob die SPD eine Bund-Länder-Gruppe einsetzen soll, um ein AfD-Verbotsverfahren zu prüfen. Ziel war es, die Delegierten zu einem klaren Beschluss zu bewegen.

Über 366.000 Menschen haben bereits den Appell „AfD-Verbot jetzt prüfen“ unterzeichnet. Die Botschaft ist deutlich: Unsere Demokratie braucht Menschen, die sie verteidigen. Jetzt ist die Zeit, Stellung zu beziehen – gegen die AfD und ihre rechtsextremen Netzwerke.

5-Minuten-Info

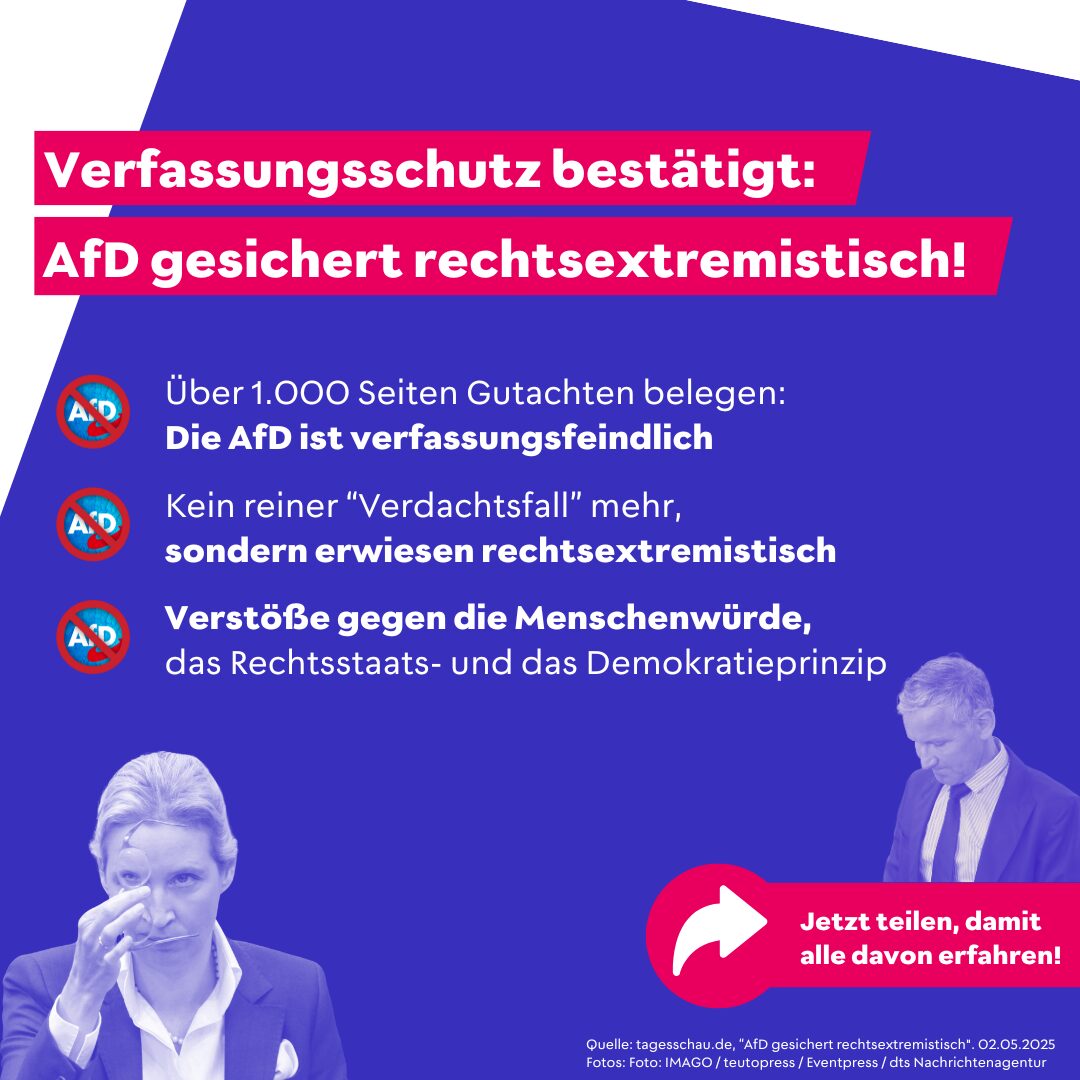

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die AfD am 2. Mai 2025 offiziell als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ eingestuft. Seit 2021 wurde die AfD bereits als rechtsextremer Verdachtsfall geführt und nun entsprechend hochgestuft; aufgrund eines Antrags der AfD bei Gericht und einer „Stillhaltezusage” des Bundesamtes wird die AfD einstweilen weiter als Verdachtsfall behandelt. Der Verfassungsschutz erklärte in seiner Pressemitteilung, dass sich der Verdacht erhärtet habe und bescheinigt der Partei ein „ethnisch-abstammungsmäßiges Volksverständnis“. Demnach würden Bürger*innen mit Migrationshintergrund zu Deutschen zweiter Klasse degradiert. Das sei nicht mit der freiheitlichen-demokratischen Grundordnung vereinbar. Das über 1.000 Seiten starke Gutachten ist nicht öffentlich einsehbar. Die NGO FragDenStaat hat allerdings einen 17-seitigen Ausschnitt aus dem Dokument veröffentlicht. Darin sind öffentlich getätigte verfassungsfeindliche Aussagen des AfD-Bundesvorstands zusammengestellt. Es wäre wünschenswert, wenn das Innenministerium das Gutachten der Öffentlichkeit zugänglich macht – die darin enthaltenen Informationen gehen uns alle an.

Die Einstufung durch den Verfassungsschutz bedeutet zunächst nur: Die Behörde kann ihr gesamtes nachrichtendienstliches Instrumentarium einfacher einsetzen, um die AfD zu überwachen. Allerdings hat der Verfassungsschutz am 8. Mai eine sogenannte Stillhaltezusage abgegbeben. Das ist ein normaler juristischer Vorgang. Der Verfassungsschutz zieht damit seine Beurteilung nicht zurück, sondern wartet lediglich die Überprüfung durch das Verwaltungsgericht Köln im Eilverfahren ab. Solange wird die AfD weiter als Verdachtsfall geführt. Entscheidet das Gericht im Sinne des Verfassungsschutzes, wird die AfD mit Urteilsverkündung automatisch wieder als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung” geführt. Ein Parteiverbotsverfahren ergibt sich aus der Höherstufung nicht unmittelbar. Das Gutachten wird in Fachkreisen aber als wichtiger Anhaltspunkt für die Verfassungsfeindlichkeit der Partei geführt und gilt als zentrales Beweismaterial in einem möglichen Verfahren. Die politische Debatte um ein Verbotsverfahren ist mit der Veröffentlichung des Gutachtens neu entbrannt.

Das Grundgesetz sieht in Artikel 21, Absatz 2 die Möglichkeit eines Parteiverbots vor. Antragsberechtigt sind Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung. Die Entscheidung über ein Parteiverbot liegt alleine beim Bundesverfassungsgericht. In einem Vorverfahren prüft das Bundesverfassungsgericht, ob der Antrag zulässig und ausreichend begründet ist. Ob eine Partei verboten wird, entscheidet das Bundesverfassungsgericht im sogenannten Hauptverfahren – und zwar mit einer Zweidrittelmehrheit der Richter*innen des zweiten Senats, der am Bundesverfassungsgericht unter anderem für Parteiverbote zuständig ist. Ein Verbotsverfahren ist sehr aufwendig, da das Gericht umfassend Beweise erheben und prüfen muss – Expert*innen gehen von einem mehrjährigen Prozess aus.

Ein Parteiverbot ist ein massiver Eingriff in den demokratischen Wettbewerb. Entsprechend hoch sind die Hürden für ein Verbot. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben die Möglichkeit zum Parteiverbot als Lehre aus dem Nationalsozialismus geschaffen. Darin spiegelt sich die Erkenntnis, dass Demokratie mehr bedeutet als bloßer Wettbewerb zwischen Parteien – sie verpflichtet auch zum Schutz der Menschenwürde und des Rechtsstaats. Das Parteiverbot ist also das schärfste Schwert der wehrhaften Demokratie. Die Richter*innen des Bundesverfassungsgerichts haben es in dem Ausdruck „keine unbedingte Freiheit für die Feinde der Freiheit“ treffend auf den Punkt gebracht.

Die Voraussetzungen für das Verbot einer Partei sind hoch und werden vom Bundesverfassungsgericht überprüft. Im Grundgesetz heißt es, dass die zu verbietende Partei darauf aus sein muss, die freiheitlich demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Die bisherigen Urteile des Bundesverfassungsgerichts konkretisieren, dass die Partei als Ganzes diese Auffassungen vertreten muss – Äußerungen und Handlungen von Einzelpersonen sind nicht ausreichend. Die Partei muss zudem „planvoll“ und in „aktiv kämpferischer Weise“ auf ihre Ziele hinarbeiten und über eine realistische Perspektive verfügen, diese auch in die Tat umzusetzen: Jurist*innen nennen das Potenzialität.

Nein, die Kriterien für ein Parteiverbot gehen weiter als diejenigen, die der Verfassungsschutz für die Einstufung der Partei als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ angewandt hat. Entsprechend ist mit der Einstufung des Verfassungsschutzes – die im Übrigen noch gerichtlich überprüft wird, da die AfD Klage eingereicht hat – nicht garantiert, dass ein Verbotsverfahren erfolgreich wäre. Aus diesem Grund fordert Campact, dass die Bundesregierung auf der Grundlage des Gutachtens des Verfassungsschutzes die Erfolgsaussichten eines Verbotsverfahrens systematisch und gewissenhaft prüft.

In der Bundesrepublik wurden bisher zwei Parteien verboten: 1952 erfolgte das Verbot der Sozialistischen Reichspartei (SRP) – eine Nachfolgeorganisation der NSDAP. Vier Jahre später, 1956, wurde die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) verboten. Zwei Versuche, die NPD zu verbieten, scheiterten. Im ersten Anlauf (2003) wurde das Verfahren eingestellt, weil zu viele verdeckte Ermittler*innen des Verfassungsschutzes in den Führungsgremien der Partei aktiv waren. Im zweiten Verfahren wurde die NPD 2017 zwar als verfassungsfeindlich eingestuft, sie hat aber das Kriterium der Potenzialität nicht erfüllt – das heißt, sie war aus Sicht der Richter*innen zu bedeutungslos, um die freiheitliche-demokratische Grundordnung tatsächlich gefährden zu können.

Verbietet das Bundesverfassungsgericht eine Partei, wird diese unverzüglich mit all ihren Parteistrukturen aufgelöst. Die AfD würde dann also schlicht nicht mehr existieren. Sie könnte keine staatlichen Gelder mehr erhalten und ihr Vermögen würde eingezogen. Abgeordnete der AfD auf Bundes- und Landesebene sowie im Europäischen Parlament würden ihre Mandate verlieren. Das gleiche gilt in den meisten Bundesländern für kommunale Amtsträger*innen wie Landrät*innen und Bürgermeister*innen. Es wäre auch nicht möglich, Ersatzorganisationen zu gründen. Diese wären ebenfalls von dem Verbot betroffen, sofern sie im Wesentlichen die gleichen Ziele verfolgen. Mit einem Parteiverbot wäre die AfD Geschichte und die extreme Rechte massiv geschwächt. Sie würde ihre parlamentarische Macht verlieren und hätte deutlich weniger Ressourcen zur Verfügung, ihre menschenverachtende Ideologie zu verbreiten.

Der Weg bis zu einem AfD-Verbot ist weit und keinesfalls garantiert. Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat können ein Verbotsverfahren anstoßen – in allen drei Verfassungsorganen ist eine Mehrheit nur mit Zustimmung von Union und SPD möglich. Anfang des Jahres hat eine Gruppe Bundestagsabgeordneter um Marco Wanderwitz (CDU) eine entsprechende Initiative gestartet. Auch wenn sich fraktionsübergreifend 124 Abgeordnete für ein Verbotsverfahren aussprachen, blieb eine Mehrheit in weiter Ferne. Ein Antrag aus der Grünen-Fraktion erhielt noch deutlich weniger Zuspruch. Doch mit der Hochstufung der AfD durch den Verfassungsschutz ist eine neue Dynamik entstanden. Auch prominente Politiker*innen von CDU und SPD sprechen sich jetzt für ein Parteiverbotsverfahren aus. Sollte ein Verbotsantrag gestellt werden, ist jedoch derzeit offen, wie das Bundesverfassungsgericht am Ende urteilt. Staatsrechtler*innen sind sich uneinig, ob die AfD die Kriterien für ein Parteienverbot erfüllt.

Kritiker*innen geben zu Bedenken, dass ein Verbotsverfahren gegen die AfD sie kurzfristig sogar stärken könnte. Es wäre zu befürchten, dass die Partei angesichts der externen Bedrohung noch enger zusammenrückt. Zudem könnte sich die AfD einmal mehr als Opfer einer Verschwörung durch die etablierten Parteien inszenieren. Und sollte das Verbot vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern, wäre der Schaden groß: Die AfD könnte das Urteil für ihre Zwecke instrumentalisieren und zu einem demokratischen Gütesiegel umdeuten. Gleichzeitig würde sie sich inhaltlich wohl weiter radikalisieren. In der Union würden diejenigen Stimmen Aufwind bekommen, die schon jetzt für ein Ende der Brandmauer plädieren. Die Machtperspektive der AfD könnte sich so deutlich verbessern.

Nach den Enthüllungen rund um das Potsdamer Geheimtreffen unterzeichneten über 600.000 Menschen den Campact-Appell für ein Verbot der „gesichert rechtsextremen” Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die AfD-Landesverbände in diesen drei Bundesländern gelten schon länger offiziell als „gesichert rechtsextrem”. Für ein AfD-Verbotsverfahren ist die Einschätzung des Verfassungsschutzes wesentlich. Expert*innen sahen 2024 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen deutlich größere Erfolgschancen für ein Verbot des jeweiligen AfD-Landesverbands.

Nach der Einstufung der Bundespartei der AfD als „gesichert rechtsextrem“ hat sich die Situation verändert. Darum fordern wir jetzt die Prüfung eines Verbots der Bundespartei.

Campact ist sich der angeführten Risiken eines Verbotsverfahrens gegen die AfD bewusst. Aus diesem Grund fordern wir noch nicht die sofortige Einleitung eines Verbotsverfahrens. Vielmehr sind wir der Auffassung, dass die AfD eine ernstzunehmende Bedrohung für unsere Demokratie darstellt. Das jüngste Gutachten des Verfassungsschutzes bestätigt uns darin. Deswegen gehören alle Optionen auf den Tisch. Es wäre angesichts unserer Geschichte naiv, Instrumente, die das Grundgesetz zum Schutz unserer Demokratie vorsieht, von vornherein auszuschließen.

Wir fordern die Bundesregierung deshalb dazu auf, sich ernsthaft mit der Möglichkeit eines Parteiverbots auseinanderzusetzen und die Erfolgschancen zu überprüfen. Dazu sollte ein Team von Expert*innen im Innenministerium oder im Kanzleramt eingerichtet werden. Dieses hätte zur Aufgabe einen Verbotsantrag auszuarbeiten und das existierende Beweismaterial über die AfD zusammenzutragen und an die Kriterien für ein Parteiverbot anzulegen.

Das gleiche Anliegen hat ein von Campact unterstütztes Projekt der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF): Ein Team von Expert*innen erstellt ein unabhängiges und wissenschaftlich fundiertes Gutachten über die Erfolgsaussichten eines AfD-Verbotsverfahrens. Dieses zivilgesellschaftliche Projekt ist bereits vor der Hochstufung der AfD durch den Verfassungsschutz gestartet. Es könnte einen hilfreichen Input für die Einschätzung der Bundesregierung und eine unabhängige zweite Meinung liefern. Sollte man nach gründlicher Prüfung zu dem Ergebnis kommen, dass ein Verbotsverfahren Aussicht auf Erfolg hat, ist ein entsprechender Antrag beim Bundesverfassungsgericht zu stellen – am besten gemeinsam durch Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat.

Man müsse die AfD politisch stellen – so lautet ein gängiges Argument gegen ein Verbotsverfahren der rechtsextremen Partei. Einige sind sogar der Auffassung, dass die AfD sich entzaubern würde, sobald sie in Verantwortung käme. Doch die Umfragewerte und Wahlergebnisse der AfD kennen seit Jahren nur eine Richtung: aufwärts. Aktuell liegt die AfD bei einigen Instituten sogar gleichauf mit der CDU.

Zudem lohnt sich der Blick in die USA. Das Präsidentschaftsamt hat Donald Trump keineswegs gemäßigt – die US-amerikanische Demokratie ist in Gefahr. Soweit dürfen wir es hierzulande nicht kommen lassen. Richtig ist allerdings auch: Ein Parteiverbotsverfahren kann nur eine Strategie von vielen sein. Der Weg dahin wäre langwierig und unsicher. Und selbst wenn es am Ende zum AfD-Verbot kommt, sind die Einstellungen in der Bevölkerung, die die Partei so erfolgreich machen, nicht plötzlich verschwunden. Ein Verbot würde uns Demokrat*innen Zeit verschaffen. Zeit, die wir nutzen müssen, um rechtes Gedankengut zurückzudrängen und Menschen wieder für die Demokratie zu begeistern.